生涯教育 引领成长|罗晓峰教授参加社区“教授面对面”专场活动

作者:王鸿陈 时间:2025-11-03 点击数:

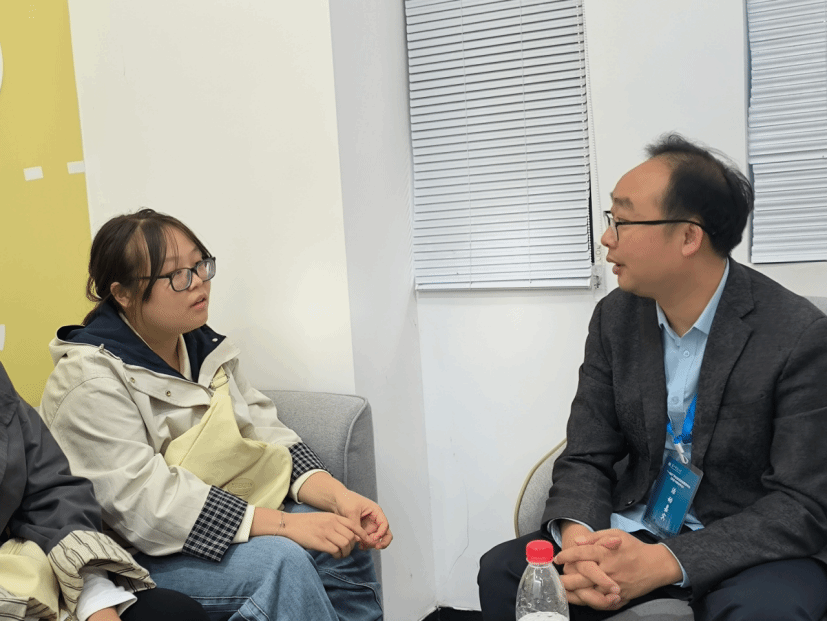

10月31日下午,物理科学与技术学院第四十五期社区“教授面对面”活动在校东区18栋社区工作室开展,罗晓峰教授与六名同学进行了一场别开生面的生涯教育专题座谈会。

教授介绍

罗晓峰,华中师范大学物理科学与技术学院教授、博士生导师。本科、博士毕业于中国科学技术大学近代物理系。长期从事高能重离子碰撞实验研究,在QCD相结构及寻找QCD临界点的研究中做出了一批原创性工作。与美国、印度合作者共同确定了QCD相图的标度,相关成果发表于《Science》,并被英国知名科学网站《Physics World》评为“2011年度国际物理十大突破”。2025年获得国家自然科学青年基金A类资助(原国家杰出青年基金项目),2021年获得国家自然科学基金优青项目资助。入选斯坦福大学团队发布的全球前2%高被引和生涯影响力榜单。2018年获首届美国布鲁克海文国家实验室杰出贡献奖(Merit Award)。曾任美国RHIC-STAR实验整体关联物理组召集人(2018-2023),现任德国FAIR-CBM实验华中师范大学团队负责人。

活动海报

“教授面对面”活动现场

座谈内容

活动伊始,罗晓峰教授率先进行自我介绍,以谦和的态度拉近与同学们的距离。随后,他主动引导在场同学依次进行简短的自我介绍,并结合自身见闻与同学们的家乡特色展开轻松交流。一句句亲切的问询、一次次真诚的互动,逐渐消解了师生间的距离感,让活动现场的氛围迅速活跃起来。

与以往“教授面对面”活动多聚焦学术前沿不同,本次交流中,罗教授首先将目光投向同学们的日常生活,细致询问大家的学习状态与生活感受,言语间满是对学子的关怀。这份跨越讲台的温情,让在场同学倍感温暖,也为后续的深度交流奠定了真诚的基调。

交流过程中,有同学坦诚道出内心的困惑:目前制定了远大的目标,但当下的学习已渐感吃力,不知该如何调整。针对这一普遍存在的成长难题,罗教授结合自身求学经历,语重心长地给出解答。他坦言,自己大一就读于中国科学技术大学近代物理系时,身处人才济济的优秀集体中,也曾多次陷入学习力不从心的困境。但他始终坚守“不放弃”的信念,正视与他人的差距,反复琢磨学习中遇到的难题,有时一个问题甚至会在脑海中持续思考数天。正是这份执着钻研、坚持不懈的精神,支撑他在学术道路上不断突破,也让他回首大学生涯时,因全力以赴的付出而倍感充实与满足。罗教授鼓励同学们:要坚定守护自己的目标与志向,切勿被眼前的困难困住脚步,更不能因此陷入内耗与负面情绪的积累。当感到迷茫时,要及时调整状态,以积极的行动直面学习与生活中的挑战。

随着交流的深入,“高中物理教育与深度物理研究的区别”这一专业疑问引发了同学们的热烈讨论。对此,罗教授从学科本质与培养方向出发,给出了清晰的阐释。他指出,从本质而言,高中物理教育与深度物理研究的核心原理并无区别,这正是物理学科的魅力所在——无论是生活中纷繁复杂的实际问题,还是考题中灵活多变的题目,最终都可归结为几条核心的物理规律。二者的共性在于都以描述自然界客观事实为根本目标。同时,罗教授也进一步分析了二者的差异:“高中物理教育侧重全面性,对‘力、热、光、电’等基础领域均有涉及,而这些领域中的任何一个方向,都可能成为理论物理研究的前沿与热点。”对于物理专业的学生,尤其是师范生而言,熟练掌握高中及大学物理专业知识是核心基础,同时,教学设计、课堂讲授等师范生技能,也是衡量综合能力的重要指标。罗教授强调,教育行业与理论研究既有共通的学术根基,也有各自的发展侧重,同学们需结合自身专业特点与职业规划,明确未来的发展方向。

活动临近尾声,同学们围绕“是否应参与各类竞赛”的困惑向罗教授寻求建议。罗教授表示,大学学习的丰富性,不仅源于课堂知识的积累,也得益于各类学科竞赛这一提升能力的重要平台。他十分鼓励同学们在学有余力的前提下积极参与竞赛,这不仅能锻炼专业能力,更能显著提升综合竞争力。但同时罗教授也提醒大家,参与竞赛的前提是确保课堂学习不受影响,不能因竞赛而忽视基础学业。针对部分同学的迷茫心态,罗教授建议大家主动与专业教授、优秀学长学姐沟通,充分了解各类竞赛的特点与要求,并积极争取进入实验室参与项目的机会,在实践中明确方向、积累经验。

此次“教授面对面”活动在轻松融洽的氛围中落下帷幕。最后,罗晓峰教授再次向同学们送上真挚祝福,祝愿大家在大学时光里身体健康、学业精进,在追逐梦想的道路上步履不停、终有所成。

教授和同学亲切合影

华大物院党委融媒体中心

华大物院团委宣传中心

通讯员|王鸿陈

摄影|王鸿陈

责编|吴科汝

审核|马英 谢雨村